PR:イエウール

遺留分とは?損せず不動産相続するために絶対にやるべきこと

「不動産の相続をめぐって、家族が揉めてしまった…」

そんな話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?

相続では“誰がどれだけ相続するか”が争点になりますが、その中でも特に重要なのが「遺留分(いりゅうぶん)」という考え方です。

この記事では、遺留分の基本から、不動産を損せず相続する方法まで、詳しく解説します。

遺留分とは何か?民法で定められた最低限の相続権

遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する際、特定の相続人に対して法律で保障された「最低限の取り分」を指します。

たとえ遺言書で全財産を特定の人に譲ると記載されていても、遺留分を有する相続人は、その権利を主張することで一定の財産を受け取ることができます。

この制度は、遺族の生活を保護し、相続における不公平を防ぐために設けられています。

遺留分は、遺言の自由を一定程度制限することで、遺族の権利を守る役割を果たしています。

遺留分請求の対象となる財産

遺留分の請求対象となる財産は、以下の通りです。

- 遺贈された財産・・・遺言書で特定の人に譲られた財産。

- 死因贈与された財産・・・死亡を条件に贈与される契約による財産。

- 生前贈与された財産・・・相続開始前1年以内に贈与された財産。ただし、贈与者と受贈者が遺留分侵害を知っていた場合は、1年以上前の贈与も対象となります。

- 特別受益・・・相続人が生前に受けた特別な利益。原則として相続開始前10年以内の贈与が対象です。

ただし、以下のような場合は遺留分の対象外となることがあります。

- 中小企業の事業承継・・・特定の手続きを経て、事業用財産が後継者に贈与された場合。

- 個人事業の事業用財産・・・特定の手続きを経て、事業用財産が後継者に贈与された場合。

遺留分を持つ人・持たない人の違いとは

遺留分を有する相続人と、そうでない相続人の違いは以下の通りです。

遺留分を有する相続人

- 配偶者・・・法律上の婚姻関係にある配偶者。

- 子ども・孫などの直系卑属・・・被相続人の子ども、孫、ひ孫など。

- 親・祖父母などの直系尊属・・・被相続人の親、祖父母、曾祖父母など。

遺留分を有しない相続人

- 兄弟姉妹・・・被相続人の兄弟姉妹。

- 甥姪・・・被相続人の兄弟姉妹の子ども。

- 相続欠格者・・・法律で相続権を失った人。

- 相続廃除された人・・・被相続人の意思により相続権を失った人。

- 相続放棄した人・・・相続権を自ら放棄した人。

遺留分の割合は

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。

- 直系尊属のみが相続人の場合・・・相続財産の3分の1。

- それ以外の場合・・・相続財産の2分の1。

| 相続人の構成 | 遺留分の割合(相続財産全体に対する割合) | 備考 |

|---|---|---|

| 配偶者と子ども | 1/2 | 法定相続分に応じて按分 |

| 子どものみ | 1/2 | 子ども全員で1/2を按分 |

| 配偶者と直系尊属(親など) | 1/2 | 配偶者・直系尊属の法定相続分に応じて按分 |

| 直系尊属のみ(例:親のみ) | 1/3 | 相続人が親のみの場合に限定 |

| 配偶者のみ | 1/2 | 単独相続の場合も1/2 |

| 兄弟姉妹のみ | なし | 兄弟姉妹には遺留分の権利がない |

個々の相続人が受け取る遺留分は、上記の割合を法定相続分に応じて按分したものとなります。

例えば、被相続人に配偶者と子ども2人がいる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが各4分の1です。

遺留分は相続財産の2分の1ですので、配偶者の遺留分は4分の1、子どもは各8分の1となります。

なぜ、遺産相続で不動産がトラブルになるのか?

遺産相続で最もトラブルになりやすい資産・・・それは「不動産」です。

現金や預貯金であれば法定相続分に応じて分けやすいですが、不動産はそう簡単にはいきません。

土地や建物は分割が難しく、さらに価値の算出や活用のしやすさに差があるため、相続人同士で利害がぶつかりやすいのです。

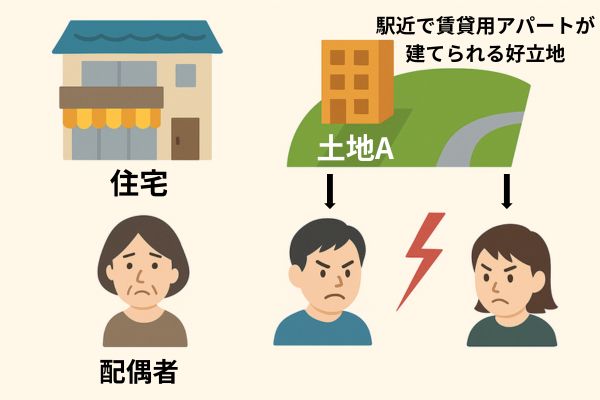

例えば、遺産に「店舗付き住宅+土地A+土地B」が含まれていたとします。

配偶者が長年暮らしていた店舗付き住宅を相続し、子ども2人で土地を1つずつ分けるという案が出ました。

- 土地Aは駅近で、将来的に賃貸用アパートが建てられる好立地

- 土地Bは郊外にあり、面積はあるが交通の便が悪く、活用しにくいエリア

こうなると、兄弟の間で「将来価値のある土地Aを誰がもらうか」を巡って対立が起こりやすくなります。

このような場合、「土地Bをもらう代わりに現金300万円を上乗せする」といった金銭補填によるバランス調整が検討されることもありますが、その金額に納得できなければ、遺産分割協議が難航するリスクがあります。

損せず不動産相続するために必ずやるべきこと

不動産を相続するときに、必ずやっておくべきことがあります。

それは、「不動産の価値を正確に把握しておくこと」です。

というのも、相続する不動産の価格があいまいなまま話を進めてしまうと…

- 相続税の申告で損をする

- 兄弟間の遺産分割で不公平感が生まれる

- 後から「こんなはずじゃなかった」と揉める可能性がある

こうしたリスクを避けるためにも、まず正確な不動産の価値を知ることが大切です。

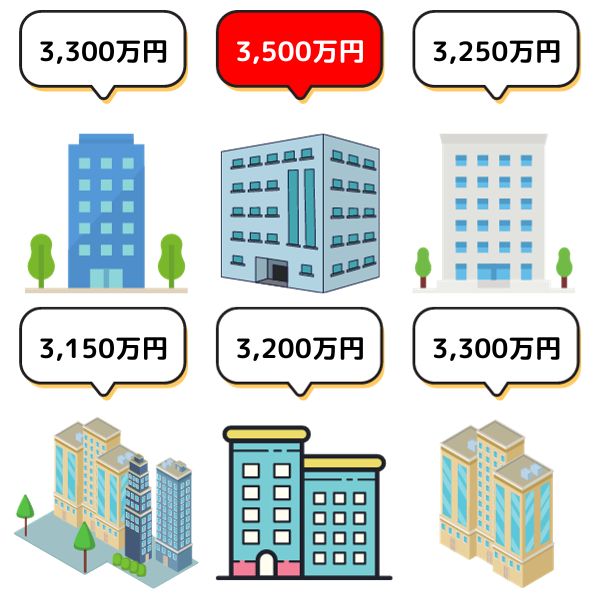

実際、同じ不動産でも査定する会社によって価格が大きく異なることがあります。

中には、300万円以上の差が出ることもあるため、1社の査定だけを信じるのは非常に危険です。

だからこそ、複数の不動産会社に査定を依頼し、比較検討することが重要なのです。

とはいえ、1社ずつ電話やメールで問い合わせるのは面倒ですよね?

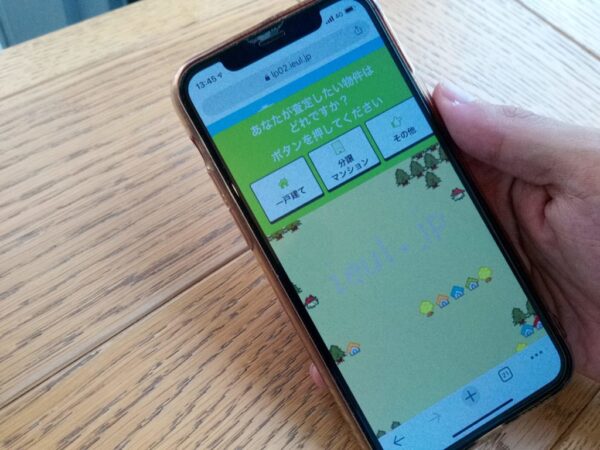

そこで便利なのが、「不動産一括査定サイト」です。

たった60秒のかんたん入力で、複数の不動産会社に一括で査定を依頼でき、各社の査定額を比較して納得のいく判断ができます。

【完全無料】おすすめの不動産一括査定サイト

不動産を高く売りたい方におすすめなのが、完全無料で使える「イエウール」という不動産一括査定サイトです。

イエウールは全国2,300社以上と提携している、業界No.1の査定サイトです。

たった60秒の簡単入力で、最大6社に無料で査定依頼できて、後日各社からメールや電話で査定結果を教えてくれます。

- 完全無料!たった60秒の簡単入力

- 全国2,300社以上と提携

- 最大6社に一括で査定依頼できる

- 運営元は上場企業

- 月間利用者28,000人突破

利用料金は完全無料だし、上場企業が運営してるので安心。

売るかどうか検討段階でも大丈夫なので、まずは査定依頼してみることをおすすめします。

公式サイト:https://ieul.jp/

イエウール利用者の口コミ

イエウールの利用者の中には「想定より高く売れた」「購入時よりも高く売れた」「住宅ローンを完済できた」というケースが沢山あります。

離婚をきっかけに売却となりました。不安だった点としては値段をいくらにすれば売れるのかと売れなかった場合にどうしようか非常に不安でした。金額も大きく税金などの知識もなかったのでその点も不安でした。思った値段よりも高い値段で売ることができました。見学対応などもとても真摯に対応頂き満足できる金額で売却することができて担当の方に感謝です。(売却額3,250万円)

中古の住宅を2,380万円で購入し3年居住しました。売却金額が2,500万円でしたので、購入金額よりも高く販売することができました。70万円程でカーポートも取り付けましたがそれでもお釣りがきます。そのため満足しております。(売却額2,500万円)

もともと築36年の物件、損をできるだけしなかったら良しとしようという気でしたが、実際は担当者と相談の結果強気の金額で売り出し、相場よりかなり高く売れた。また、買った値段よりも数百万も高く売れた。(売却額2,600万円)

※実際の事例 提供:イエウール

追記:不動産バブルが終了する前に・・・

ここ数年、コロナや円安の影響で日本全国の家、土地、マンションの不動産価格が上昇しています。

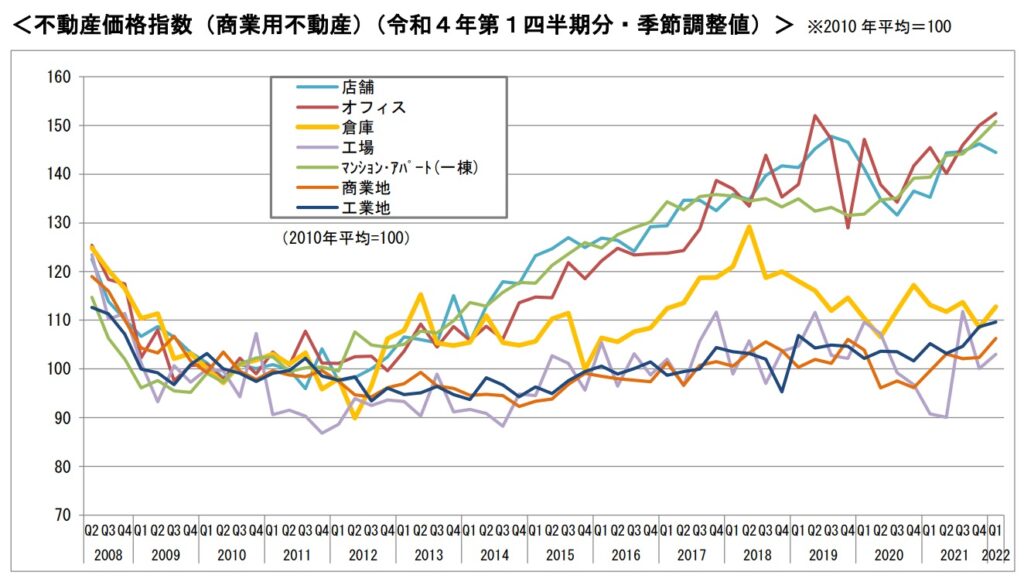

出典:国土交通省 不動産価格指数 ※マンションの場合

2025年の不動産価格は、2010年と比較すると約1.8倍にUPし、90年代のバブル期以来の状態になっています。

実際に、イエウールを利用して家を売却した方からも「想定よりも高く売れた」という声が多数寄せられています。

※画像はイメージです。提供元イエウール

しかし、ピークを迎え「今後の不動産価格は徐々に下がってくる可能性がある」と言われており、タイミングを逃すと数百万円変わってしまうことも考えられます。

まずは、イエウールで自宅がいくらで売れるのか?無料で査定依頼してみてくださいね。

公式サイト:https://ieul.jp/